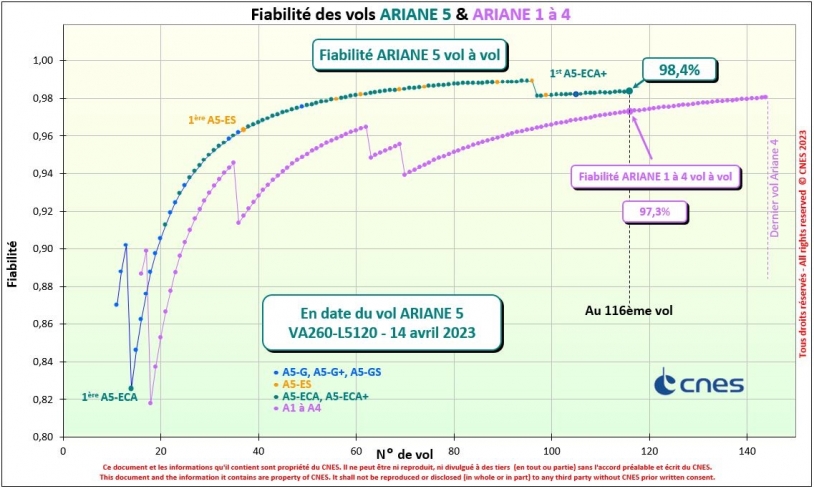

Dans quelques jours, Ariane 5 s’élèvera pour la dernière fois du pas de tir de Kourou pour la mission VA261, emportant 2 satellites. Ce 117e vol du lanceur européen mettra un terme à une carrière de 27 ans, marquée par une fiabilité exceptionnelle. Cette performance est mesurable par une probabilité de succès calculée au fil du temps, après chaque lancement, et qui indique la capacité du lanceur à réaliser sa mission principale jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la séparation avec les charges utiles sur l’orbite visée. Au-delà du moment le plus spectaculaire du décollage, il prend en compte les phases spatiales hors de l’atmosphère terrestre, qui sont les plus complexes à maîtriser et durant lesquelles se concentrent les risques d’échec, comme une défaillance de la propulsion ou une perte de contrôle. Avant le dernier vol, cette probabilité de succès s’établit pour Ariane 5 à 0,984, soit 98,4%.

Ariane 5 a eu une belle vie pendant plus de 25 ans. Si on fait des comparaisons internationales, c’est ce qui se fait de mieux dans le monde sur des lanceurs lourds d’une telle complexité.

Pierre Mézard, chef de service sureté de fonctionnement des systèmes de transport spatial au CNES

Apprendre à chaque vol

Des éléments multiples ont contribué à cette performance du lanceur, de la production des composants aux logiciels, en passant par la préparation de la trajectoire du vol et l’organisation. Ariane 5 capitalise aussi l’expérience construite sur plusieurs décennies au niveau européen sur la filière Ariane. « Il y a une approche européenne qui consiste à faire beaucoup d’essais, à identifier toutes les causes possibles de défaillances très en amont, à tester la robustesse du lanceur en dehors des conditions nominales. Dans le cas d’Ariane 5, nous avons aussi appris des échecs initiaux des 2 premiers tirs. Nous avons su nous réorganiser pour mettre au point un lanceur fiable et répéter cela vol après vol », explique Pierre Mézard. Cette expérience est désormais mise à profit sur Ariane 6 pour construire dans le temps une forte fiabilité au-delà des premiers vols. Le début de vie d’un lanceur reste en effet toujours délicat, notamment dans la phase orbitale qui par définition n’aura jamais été testée, avec des opérations très complexes comme le rallumage du moteur cryotechnique Vinci, une première en Europe. Une invitation à rester humble et à se mettre en posture d’apprendre à chaque vol.

Le saviez-vous

La fiabilité d’Ariane 5 lui a permis de gagner la confiance des donneurs d’ordre. En 27 ans d’activité, l’histoire du lanceur est ainsi jalonnée de nombreuses missions institutionnelles prestigieuses. Parmi les lancements emblématiques figurent en particulier celui de la sonde de l’ESA Rosetta, envoyée explorer la comète Tchouri en 2004, et cinq missions de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale avec le véhicule de transport européen ATV. Plus récemment, Ariane 5 a lancé la mission d’exploration de Mercure Bepi-Colombo, en 2018, et le télescope de la NASA James Webb, le plus puissant jamais envoyé dans l’espace. Et tout dernièrement, en avril 2023, c’est la mission JUICE qui a décollé vers les lunes de Jupiter.

Série Lanceurs

Qu’on les nomme lanceurs ou fusées, cette activité du CNES - qui contribue à garantir l’accès autonome à l’espace de la France et de l’Europe - est en constante évolution. Nous vous proposons de découvrir son actualité via une série d’articles. Vous y lirez tous les détails sur le nouveau lanceur Ariane 6 et sa base de lancement et vous familiariserez avec les innovations et ruptures technologiques qui nourriront les futurs programmes à l’horizon 2030.